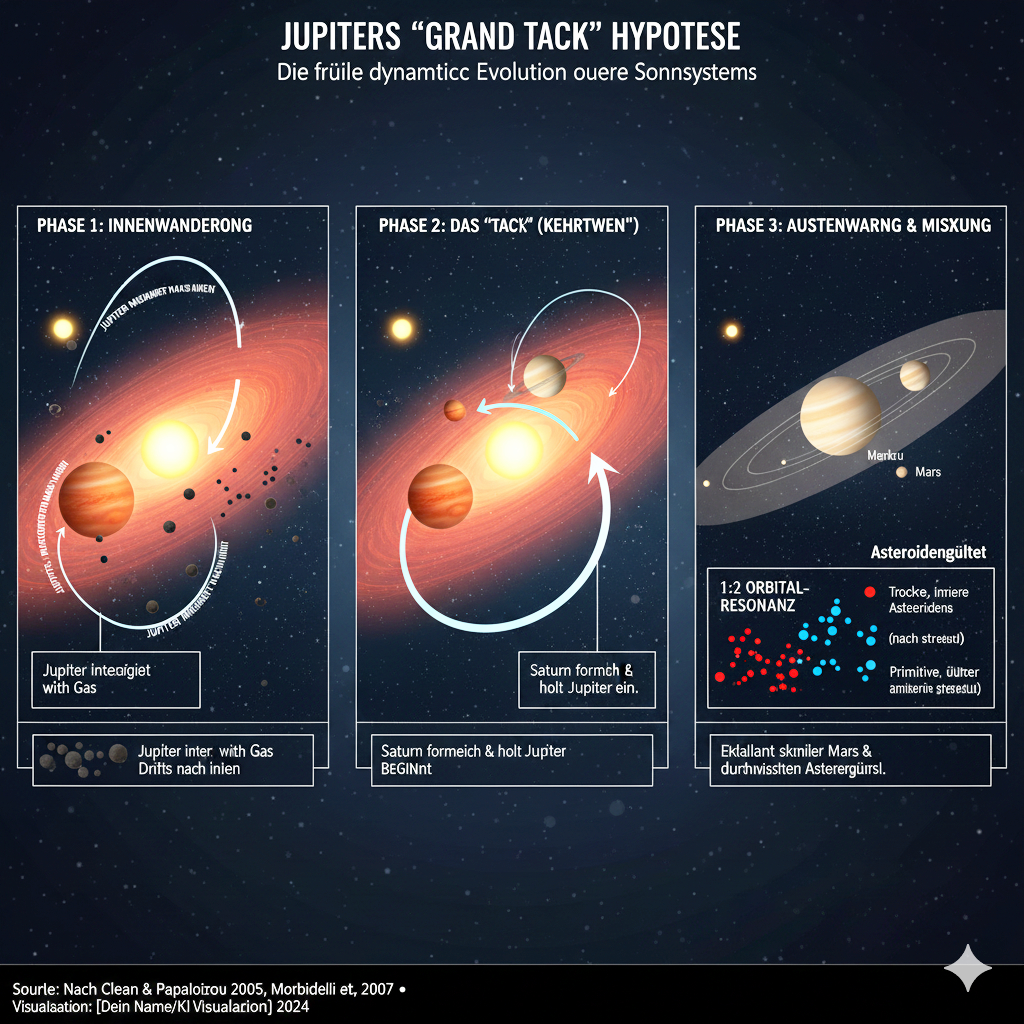

Die Hypothese der „Großen Verschiebung“ (Grand Tack) stellt eine fundamentale Theorie in der modernen Planetenforschung dar, die maßgeblich zur Erklärung der einzigartigen Architektur unseres Sonnensystems beiträgt. Sie bestätigt, dass Jupiter in der frühen Phase der Planetenentstehung tatsächlich eine bemerkenswerte Wanderung zur Sonne hin vollzog und anschließend eine ebenso entscheidende Kehrtwende nach außen ausführte. Dieser als „Grand Tack“ bezeichnete Prozess ereignete sich in den ersten wenigen Millionen Jahren nach der Entstehung der Sonne, als die sogenannte protoplanetare Scheibe, eine dichte Ansammlung aus Gas und Staub, noch das zentrale Gestirn umgab. Zunächst führte die gewaltige Schwerkraft Jupiters in Wechselwirkung mit dem Gas der Scheibe zu einem Ungleichgewicht der Drehmomente.

Ein positives Drehmoment am inneren Rand von Jupiters Umlaufbahn und ein negatives am äußeren bewirkten eine nach innen gerichtete Migration des Gasriesen. Jupiter bewegte sich dabei tief in das innere Sonnensystem hinein, wobei Berechnungen vermuten lassen, dass er bis auf eine Entfernung wanderte, die der heutigen Marsbahn oder sogar noch näher an die Sonne heranreichte. Diese Phase der Innenwanderung war von immenser Bedeutung, da sie einen erheblichen Teil des für die Planetenbildung notwendigen Materials aus der Region des späteren Mars entfernte. Dies liefert eine elegante Erklärung für die im Vergleich zu Erde und Venus geringere Masse des Mars, ein langjähriges Rätsel der Planetenforschung. Die aggressive Vorwärtsbewegung Jupiters hätte die entstehenden Planetenembryonen im inneren System beinahe vollständig vernichtet oder weit verstreut.

Der kritische Wendepunkt, das namensgebende „Tack“, wurde erreicht, als der zweite Gasriese, Saturn, ausreichend Masse akkumulierte, um ebenfalls mit dem umgebenden Gas zu interagieren und seine eigene Wanderung zu beginnen. Als Saturn Jupiter auf seiner inneren Bahn einholte, gerieten die beiden massiven Planeten in eine starke gravitative Kopplung. Wissenschaftler vermuten, dass sie dabei in eine spezifische Orbitalresonanz, beispielsweise eine 1:2- oder 2:3-Resonanz, gerieten. Diese Resonanz hatte zur Folge, dass sich das gemeinsame Drehmoment der Planeten mit der Gasscheibe umkehrte.

Infolgedessen wurden Jupiter und Saturn nicht länger nach innen, sondern gemeinsam nach außen gedrängt, bis sie schließlich ihre heutigen oder zumindest ähnliche stabile Umlaufbahnen einnahmen. Die Kehrtwende, also das Herausdrängen der Planeten, hatte weitreichende Konsequenzen, insbesondere für die Zusammensetzung des Asteroidengürtels. Während seiner Hin- und Her-Bewegung streute Jupiter zunächst trockene, silikatreiche Asteroiden aus dem inneren Sonnensystem nach außen. Anschließend, bei seiner Rückwanderung, wurden wasser- und kohlenstoffreiche primitive Asteroiden aus dem äußeren Sonnensystem in den inneren Gürtel hineingemischt. Die heute beobachtete chemische Vielfalt und Durchmischung der Asteroiden in diesem Gürtel lässt sich nur durch ein solch dramatisches, zweifaches Ereignis plausibel erklären.

Moderne Computersimulationen, die das Grand-Tack-Szenario integrieren, sind bemerkenswert erfolgreich darin, die aktuellen Umlaufbahnen, Massen und Verteilungen der Planeten und Kleinkörper realistisch abzubilden. Ohne die „Große Verschiebung“ wäre es kaum möglich, die Existenz eines so kleinen Mars oder die heterogene Zusammensetzung des Asteroidengürtels befriedigend zu erklären. Die Grand-Tack-Hypothese ist somit eine der stärksten und meistakzeptierten Theorien zur Rekonstruktion der frühen Entstehungsgeschichte unseres kosmischen Heimatsystems. Sie unterstreicht die dynamische und oft chaotische Natur der Planetenentstehung und zeigt, dass die heutige Stabilität des Sonnensystems das Ergebnis eines gewaltigen und komplexen Tanzes der Riesenplaneten in seiner Frühzeit ist, dessen Verlauf letztlich die Bedingungen für die Entstehung von Leben auf der Erde schuf. Die zeitliche Dauer dieser intensiven Phase wird auf weniger als eine Million Jahre geschätzt, was die Geschwindigkeit der frühen dynamischen Prozesse verdeutlicht.

Die Einzelheiten der „Grand Track Hypothese

Grand-Tack-Hypothese

Die Hypothese der „Großen Verschiebung“, bekannt als Grand Tack, ist ein fundamentales Modell der modernen Planetenforschung, welches das heutige Erscheinungsbild unseres Sonnensystems maßgeblich erklärt. Sie postuliert, dass der Gasriese Jupiter in der frühen Geschichte unseres Planetensystems eine doppelte Wanderungsbewegung vollzog, die ihn zunächst näher an die Sonne heranführte und anschließend wieder nach außen drängte. Dieser dynamische Prozess ereignete sich in den ersten wenigen Millionen Jahren nach der Sonnenentstehung, als die protoplanetare Scheibe – eine Scheibe aus Gas und Staub, aus der die Planeten hervorgingen – noch präsent war. Diese Wanderung Jupiters ist entscheidend für das Verständnis mehrerer Anomalien in unserem Sonnensystem.

Die Phase der Innenwanderung

Die erste Phase der Grand Tack begann, als Jupiters enorme Schwerkraft mit dem umgebenden Gas der protoplanetaren Scheibe interagierte. Diese Wechselwirkung erzeugte ein Ungleichgewicht der Drehmomente: ein positives Drehmoment am inneren Rand seiner Umlaufbahn und ein negatives am äußeren, was eine kontinuierliche Migration Jupiters nach innen bewirkte. Jupiter wanderte dabei signifikant tief in das innere Sonnensystem hinein. Schätzungen gehen davon aus, dass er sich bis auf eine Entfernung bewegte, die der heutigen Marsbahn nahekommt oder diese sogar unterschritt. Diese aggressive Innenwanderung war von großer Bedeutung für die Verteilung des Materials im inneren System. Es wird angenommen, dass Jupiter dabei einen Großteil des für die Planetenbildung notwendigen Baustoffs aus der Region des späteren Mars entfernte. Dies bietet eine überzeugende Erklärung für die auffallend geringere Masse des Mars im Vergleich zu seinen Nachbarplaneten Erde und Venus, ein Rätsel, das lange ungelöst war. Die Präsenz Jupiters in dieser inneren Region hätte beinahe zur vollständigen Auslöschung oder starken Streuung der jungen Planetenembryonen geführt, die sich dort zu bilden begannen.

Der Wendepunkt: Das „Tack“

Der kritische Wendepunkt dieses Prozesses, das sogenannte „Tack“ (Kehrtwende), setzte ein, als der zweite Gasriese, Saturn, ausreichend Masse akkumuliert hatte, um ebenfalls stark mit der protoplanetaren Scheibe zu interagieren und seine eigene Innenwanderung zu beginnen. Als Saturn Jupiter auf seiner inneren Bahn einholte, gerieten die beiden massiven Planeten in eine intensive gravitative Kopplung. Forschende gehen davon aus, dass sie dabei in eine spezifische Orbitalresonanz eintraten, beispielsweise eine 1:2- oder 2:3-Resonanz. Diese resonante Konfiguration hatte eine entscheidende Auswirkung: Sie kehrte das gemeinsame Drehmoment der Planeten mit der Gasscheibe um. Als Konsequenz wurden Jupiter und Saturn nicht länger nach innen gezogen, sondern begannen nun, gemeinsam nach außen zu migrieren. Diese gemeinsame Rückwärtsbewegung setzte sich fort, bis sie ihre heutigen oder zumindest ähnliche stabile Umlaufbahnen erreichten.

Auswirkungen auf den Asteroidengürtel und Planetenmassen

Die Kehrtwende, das Herausdrängen der Riesenplaneten, hatte tiefgreifende und weitreichende Konsequenzen für das gesamte Sonnensystem, insbesondere für die Zusammensetzung des Asteroidengürtels. Während seiner ersten Bewegung nach innen streute Jupiter trockene, silikatreiche Asteroiden aus dem inneren Sonnensystem weit nach außen. Bei seiner anschließenden Rückwanderung mischte er jedoch wasser- und kohlenstoffreiche, primitive Asteroiden, die ursprünglich aus dem äußeren Sonnensystem stammten, in den inneren Gürtel hinein. Die heute beobachtete chemische Vielfalt und starke Durchmischung der Asteroidenpopulation in diesem Gürtel lässt sich nur durch ein solch dramatisches und zweifaches Streuereignis plausibel erklären. Moderne Computersimulationen, die das Grand-Tack-Szenario in ihren Berechnungen berücksichtigen, sind bemerkenswert erfolgreich darin, die aktuellen Umlaufbahnen, die Massenverhältnisse der Planeten und die Verteilung der Kleinkörper sehr realistisch abzubilden. Ohne die Annahme dieser „Großen Verschiebung“ wäre es äußerst schwierig, die Existenz eines so geringmassen Mars oder die heterogene Zusammensetzung des Asteroidengürtels befriedigend zu erklären.

Fazit und Bedeutung

Zusammenfassend ist die Grand-Tack-Hypothese eine der stärksten und am weitesten akzeptierten Theorien zur Rekonstruktion der frühen Entstehungsgeschichte unseres kosmischen Heimatsystems. Sie unterstreicht die dynamische und oft chaotische Natur der Planetenentstehung. Sie zeigt, dass die heutige Stabilität des Sonnensystems das Ergebnis eines gewaltigen und komplexen Tanzes der Riesenplaneten in seiner frühesten Phase ist. Der Verlauf dieses Tanzes bestimmte letztlich die Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von Leben auf der Erde. Die zeitliche Dauer dieser intensiven dynamischen Prozesse wird auf weniger als eine Million Jahre geschätzt, was die Schnelligkeit der frühen Entwicklung im Sonnensystem verdeutlicht.