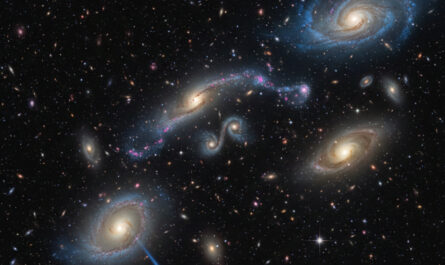

Galaxienkollisionen gehören zu den eindrucksvollsten und zugleich komplexesten Prozessen im Universum, die das Aussehen und die Entwicklung von Sternensystemen grundlegend verändern. Sie entstehen, wenn sich zwei oder mehr Galaxien durch die Gravitation gegenseitig anziehen und schließlich verschmelzen. Obwohl die Abstände zwischen den einzelnen Sternen in den Galaxien riesig sind, führen die Wechselwirkungen der Gravitationsfelder zu massiven Umgestaltungen. Sternsysteme werden in neue Bahnen gezwungen, und die Galaxienhüllen verformen sich zu charakteristischen Schweifen und Bögen. Solche Strukturen, wie sie im berühmten Beispiel der Antennen-Galaxien zu sehen sind, gehören zu den visuellen Markenzeichen von Galaxienkollisionen. Meist sind diese Vorgänge über Millionen Jahre hinweg sichtbar und verändern sowohl die Form als auch die innere Dynamik der beteiligten Systeme.

Bei Kollisionen kommt es zu starken Stoßfronten im interstellaren Gas, die die Entstehung neuer Sterne in Gang setzen können. Dadurch entstehen in den Kollisionszonen regelrechte Sternentstehungsgebiete, die man als „Starburst-Regionen“ bezeichnet. Die erhöhte Sternentstehung führt zu einem besonders hellen Aufleuchten der Galaxien, das auch in großen Entfernungen beobachtbar ist. Gleichzeitig kann das verschmolzene Gas in die Zentren der Galaxien strömen und dort die supermassereichen Schwarzen Löcher mit Material versorgen. Dies führt oft zu aktiven Galaxienkernen, die enorme Energiemengen abstrahlen und Quasare oder Radiogalaxien hervorbringen können. Solche Prozesse sind entscheidend für das Verständnis der Entwicklung des Universums und seiner energiereichen Phänomene.

Die Milchstraße selbst wird in rund vier Milliarden Jahren mit der Andromedagalaxie kollidieren. Simulationen zeigen, dass daraus eine elliptische Riesengalaxie entstehen könnte, die manchmal als „Milkomeda“ bezeichnet wird. Auch wenn der Gedanke einer galaktischen Kollision dramatisch wirkt, besteht für das Sonnensystem nur eine geringe Gefahr einer direkten Sternkollision. Stattdessen wird sich der Sternhimmel durch die neuen Sternkonstellationen und veränderten Galaxienstrukturen deutlich verändern. Kollisionen tragen damit langfristig zur Vielfalt der Galaxienformen bei, von Spiralgalaxien über elliptische Systeme bis hin zu irregulären Gebilden.

Die Folgen einer Galaxienkollision hängen stark von der Größe und der Masse der beteiligten Systeme ab. Treffen zwei gleich große Galaxien aufeinander, spricht man von einer „major merger“, die meist zu einer massiven elliptischen Galaxie führt. Kollisionen kleinerer Satellitengalaxien mit großen Spiralgalaxien, sogenannte „minor mergers“, bewirken dagegen nur partielle Veränderungen. Diese kleineren Kollisionen können die Spiralarme deformieren oder Gas und Sterne in den äußeren Bereichen ansammeln. Dadurch entstehen oft Zwerggalaxien, die als Überreste des Prozesses übrigbleiben. Insgesamt sind Kollisionen ein fundamentaler Bestandteil des kosmischen Wachstums, da Galaxien über Milliarden Jahre hinweg durch Verschmelzungen immer größer werden.

Darüber hinaus beeinflussen solche Ereignisse die Verteilung von Dunkler Materie. Simulationen zeigen, dass sich die Halos der Dunklen Materie während der Kollisionen überlappen und neu formen. Dies ist von besonderem Interesse, weil es Wissenschaftlern Einblicke in die unsichtbaren Strukturen des Kosmos gibt. Galaxienkollisionen sind daher nicht nur spektakuläre Erscheinungen, sondern auch natürliche Laboratorien der Astrophysik. Durch sie lassen sich Prozesse wie Gravitation, Gasdynamik und Sternentwicklung im großen Maßstab beobachten. Jede beobachtete Kollision liefert wertvolle Daten, die unser Verständnis der kosmischen Evolution verbessern.

Zusammengefasst sind Galaxienkollisionen ein Schlüsselphänomen des Universums, das Schönheit, Chaos und wissenschaftliche Erkenntnis vereint. Sie formen neue Sterne, verändern bestehende Strukturen und treiben die Entwicklung supermassereicher Schwarzer Löcher an. Auch wenn derartige Prozesse unvorstellbar lange dauern, sind ihre Auswirkungen auf die kosmische Landschaft unverkennbar. Für die Astronomie sind sie von entscheidender Bedeutung, da sie das Bild der Galaxienentwicklung wesentlich prägen. Letztlich zeigen Galaxienkollisionen, dass das Universum ein dynamisches, sich ständig veränderndes System ist. Sie verdeutlichen, dass selbst gigantische Strukturen wie Galaxien nicht statisch sind, sondern einem ewigen Wandel unterliegen.

Es gibt mehrere Galaxien, bei denen Astronomen heute schon ziemlich sicher wissen, dass sie miteinander kollidieren oder sich bereits im Verschmelzungsprozess befinden.

Die bekanntesten Beispiele sind:

Milchstraße und Andromedagalaxie (M31): In etwa 4 Milliarden Jahren wird unsere Heimatgalaxie mit der Andromedagalaxie zusammenstoßen. Simulationen zeigen, dass daraus eine große elliptische Galaxie („Milkomeda“) entstehen könnte.

Milchstraße und die Große Magellansche Wolke: Noch früher, vermutlich schon in 2–3 Milliarden Jahren, wird die Große Magellansche Wolke in die Milchstraße stürzen. Das könnte unser zentrales Schwarzes Loch Sagittarius A* stark „füttern“ und zu erhöhter Aktivität führen.

Andromeda und die Dreiecks-Galaxie (M33): Auch die kleinere Dreiecks-Galaxie steht unter dem gravitativen Einfluss von Andromeda. Sie könnte vor oder während der großen Kollision zwischen Andromeda und der Milchstraße mit in den Prozess einbezogen werden.

Die Antennen-Galaxien (NGC 4038 und NGC 4039): Ein bereits stattfindendes Beispiel in rund 60 Millionen Lichtjahren Entfernung. Die beiden Spiralgalaxien verschmelzen gerade zu einer größeren, chaotischen Galaxie.

Die Mäuse-Galaxien (NGC 4676 A und B): Ebenfalls ein bekanntes Paar im Verschmelzungsprozess, bei dem lange Schweife aus Sternen und Gas sichtbar sind.

IC 2163 und NGC 2207: Zwei Galaxien im Sternbild Großer Hund, die gerade heftig wechselwirken und gewaltige Sternentstehungsgebiete aufweisen.

Messier 81 und Messier 82: Auch dieses Paar im Sternbild Großer Bär zeigt deutliche Spuren einer nahen Begegnung, die zur Aktivität in der Galaxie M82 geführt hat.