Das Sonnensystem, wie wir es heute kennen, ist das Ergebnis eines gewaltigen und komplexen Prozesses, der vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren seinen Anfang nahm. Alles begann mit einer riesigen, kalten Wolke aus interstellarem Gas und Staub, einer sogenannten Molekülwolke. Diese Wolke, die größtenteils aus Wasserstoff und Helium sowie Spuren schwererer Elemente bestand, wurde durch eine äußere Störung, möglicherweise die Schockwelle einer nahegelegenen Supernovaexplosion, zum Kollaps angeregt. Unter dem Einfluss der eigenen Gravitation begann die Materie, sich zusammenzuziehen und die Wolke rotierte dabei immer schneller, ähnlich einer Eiskunstläuferin, die ihre Arme anzieht.

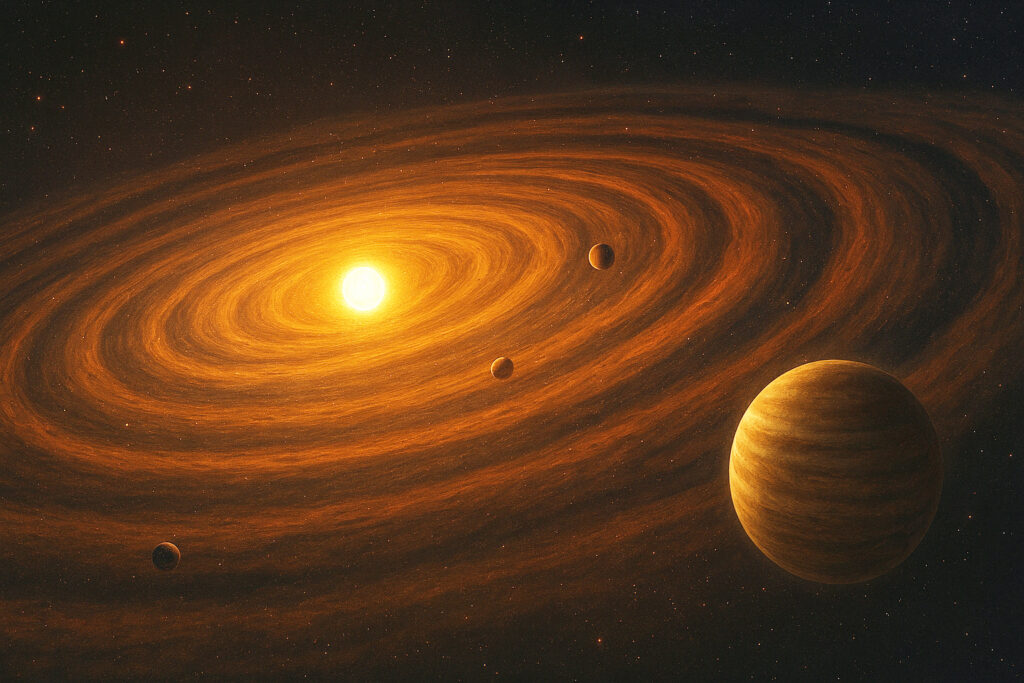

Durch die fortschreitende Kontraktion sammelte sich der Großteil der Materie im Zentrum an. Dort stieg der Druck und die Temperatur unaufhörlich an, bis die Bedingungen für die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium erreicht waren. In diesem Moment war unsere Sonne geboren, ein leuchtender Protostern, der den umliegenden Nebel mit Energie versorgte. Währenddessen bildete die restliche Materie eine abgeflachte, rotierende Scheibe um den jungen Stern, die als protoplanetare Scheibe oder Sonnensystemnebel bezeichnet wird.

Innerhalb dieser Scheibe herrschten enorme Temperaturunterschiede. In der Nähe der heißen Protosternsonne konnten nur Materialien mit hohem Schmelzpunkt wie Silikate und Metalle kondensieren, also von gasförmig in festen Zustand übergehen. Diese Region des inneren Sonnensystems ist der Entstehungsort der terrestrischen Planeten: Merkur, Venus, Erde und Mars. Weit entfernt von der Sonne, jenseits der sogenannten Frostlinie, war es kalt genug, dass flüchtige Stoffe wie Wassereis, Methan und Ammoniak ebenfalls kondensieren konnten. Das Vorhandensein dieser großen Mengen an Eis ermöglichte die Bildung der viel massereicheren Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Die Planetenentstehung selbst verlief durch einen Prozess, der als Akkretion bekannt ist. Zunächst stießen winzige Staubkörner zusammen und verklebten miteinander, wodurch größere Partikel entstanden. Diese Partikel wuchsen weiter zu Planetesimalen, kleinen Körpern von wenigen Kilometern Größe. Im Laufe von Millionen von Jahren kollidierten diese Planetesimale miteinander, verschmolzen und bildeten schließlich Protoplaneten. In der äußeren Scheibe akkretierten die Protoplaneten der Gasriesen schnell eine riesige Hülle aus Wasserstoff und Helium aus dem umliegenden Nebel, lange bevor der Sonnenwind das Gas ins All blies. Jupiter erreichte als erster Planet seine enorme Masse und beeinflusste mit seiner Schwerkraft die gesamte Dynamik der Scheibe. Seine Anwesenheit könnte beispielsweise die Entstehung eines vollwertigen Planeten im Bereich des heutigen Asteroidengürtels verhindert haben.

Die Phase der Planetenentstehung war chaotisch und von zahlreichen gewaltigen Kollisionen geprägt. Ein herausragendes Ereignis in dieser Zeit war die Entstehung des Erdmondes, der vermutlich durch den Zusammenstoß der frühen Erde mit einem marsgroßen Protoplaneten namens Theia entstand. Auch die inneren Planeten erlitten in der Frühzeit große Einschläge. Ein besonders heftiges und lang anhaltendes Bombardement, bekannt als das Späte Schwere Bombardement, fand möglicherweise einige hundert Millionen Jahre nach der Hauptentstehungsphase statt und hinterließ die Kraterlandschaften, die wir heute auf Mond und Merkur sehen. Die Migration der Riesenplaneten, insbesondere von Jupiter und Saturn, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Umverteilung von Materie und der Formung der äußeren Regionen, einschließlich des Kuipergürtels und der Oortschen Wolke. Mit der Zeit beruhigte sich das Sonnensystem allmählich und nahm die stabilen Bahnen an, die wir heute beobachten können.

Entstehung des Sonnensystems

1. Die Geburtsstunde: Vom Molekülwolke zum Protostern

- Der Ursprung des Sonnensystems liegt vor rund 4,6 Milliarden Jahren in einer riesigen interstellaren Gas- und Staubwolke, einer sogenannten Molekülwolke.

- Diese kalte, dichte Wolke bestand überwiegend aus den leichtesten Elementen, Wasserstoff und Helium, sowie winzigen Spuren schwererer Materie.

- Der initiale Gravitationskollaps dieser Wolke wurde wahrscheinlich durch eine externe Schockwelle, etwa von einer nahegelegenen Supernova, ausgelöst.

- Mit Beginn des Zusammenziehens konzentrierte sich die Masse und die Rotationsbewegung der Wolke begann, sich aufgrund der Massenerhaltung zu beschleunigen.

- Im Zentrum der kollabierenden Wolke akkumulierte sich der Großteil der Materie und die Temperatur stieg exponentiell an.

- Durch die starke Rotation und die nach innen gerichtete Gravitation flachte die Wolke in den äußeren Bereichen zu einer Scheibe ab.

- Dieser zentrale, sich verdichtende und erhitzende Kern ist als Protostern bekannt, die Vorstufe unserer Sonne.

- Die Abflachung resultierte in der Bildung der protoplanetaren Scheibe, welche die Bausteine für die zukünftigen Planeten enthielt.

- Durch die Kompression im Zentrum stiegen Druck und Temperatur auf Millionen Grad Celsius.

- Dieser Prozess markiert den kritischen Übergang von einer diffusen Wolke zu einem zentralisierten, rotierenden System mit einem heißen Zentrum.

2. Die Protoplanetare Scheibe und die Geburt der Sonne

- Die umlaufende Materie, die nicht in den Protostern fiel, bildete die flache, scheibenförmige protoplanetare Scheibe um das Zentrum.

- Der Temperaturgradient innerhalb dieser Scheibe war enorm: extrem heiß in Sonnennähe und sehr kalt am äußeren Rand.

- Als das Zentrum des Protosterns die notwendige Temperatur erreichte, zündete die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.

- Mit dem Beginn der Kernfusion wurde der Protostern zu einem ausgewachsenen Stern, unserer jungen Sonne, die Licht und Energie abstrahlte.

- Die intensive Strahlung der neu gezündeten Sonne trieb leichte Gase, den Sonnenwind, nach außen in die kälteren Regionen des Systems.

- Die Temperaturunterschiede legten fest, welche Materialien in festem Zustand kondensieren konnten, was die Zusammensetzung der Planeten prägte.

- Die Frostlinie markierte die Grenze, jenseits derer flüchtige Substanzen wie Wassereis stabil existieren konnten.

- Innerhalb der Frostlinie konnten sich nur Metalle und Silikate zu festen Körpern formen, da Eis verdampfte.

- Die gesamte Materie in der Scheibe befand sich in einer geordneten Umlaufbahn, was die Kollisionen begünstigte.

- Die Scheibe lieferte somit das Rohmaterial in einer strukturierten Form, aus der sich später alle Planeten, Monde und Kleinkörper entwickeln sollten.

3. Die Bildung der Planeten (Akkretionsprozess)

- Die eigentliche Planetenentstehung begann mit der Akkretion, einem langsamen Anwachsen durch Zusammenstöße und Verklebungen.

- Zuerst lagerten sich winzige Staubkörner durch elektrostatische Kräfte zusammen und bildeten größere Flocken.

- Diese Flocken wuchsen über die Zeit zu kilometergroßen Körpern, den Planetesimalen, die durch gravitative Wechselwirkungen wuchsen.

- Im inneren Sonnensystem verschmolzen diese Planetesimale und bildeten die terrestrischen Planeten aus dichter, felsiger Materie.

- Der Prozess verlief zunächst langsam, beschleunigte sich dann aber, als die Protoplaneten genug Masse für eine stärkere Anziehungskraft gewonnen hatten.

- Jenseits der Frostlinie nutzten die äußeren Planetenkerne zusätzlich das reichlich vorhandene Eis als Baumaterial.

- Die Kerne der äußeren Planeten wurden dadurch massereicher und konnten eine enorme Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium an sich binden.

- Jupiter war wahrscheinlich der erste, der seine kritische Masse erreichte und die größten Mengen an Gas schnell akquirierte.

- Die Anwesenheit der großen Gasriesen, insbesondere Jupiters, verhinderte möglicherweise die Bildung eines vollwertigen Planeten im heutigen Asteroidengürtel.

- Diese Phase endete, als die Gasvorräte der protoplanetaren Scheibe durch den Sonnenwind ins interstellare Medium getrieben wurden.

4. Die Chaotische Frühphase: Kollisionen und Migration

- Die Phase nach der Hauptakkretion war von dynamischer Instabilität und gravitativen Störungen geprägt.

- Das berühmteste Einzelereignis war die Entstehung des Erdmondes, vermutlich durch eine riesige Kollision mit einem Protoplaneten namens Theia.

- Manche Modelle, wie das Nizza-Modell, postulieren, dass die Gasriesen ihre Umlaufbahnen in der Frühzeit erheblich migrierten.

- Diese planetare Migration verschob die kleineren Himmelskörper und führte zu gravitativen Resonanzen zwischen den Riesenplaneten.

- Eine Folge dieser Instabilität war das Späte Schwere Bombardement (LHB), eine Epoche intensiver Einschläge im inneren Sonnensystem.

- Dieses Bombardement trug zur Kraterbildung bei, die heute noch auf dem Mond, dem Merkur und dem Mars sichtbar ist.

- Die Migration von Uranus und Neptun könnte auch die Streuung von Kometen in den fernen Kuipergürtel und die Oortsche Wolke verursacht haben.

- Viele der Asteroiden und Kometen, die wir heute beobachten, sind Überreste dieser frühen, turbulenten Phase.

- Die gewaltigen Kollisionen lieferten auch wichtige flüchtige Stoffe wie Wasser an die Oberfläche der jungen terrestrischen Planeten.

- Erst als die Riesenplaneten ihre heutigen stabilen Umlaufbahnen erreichten, beruhigte sich das gesamte Sonnensystem.

5. Der Übergang zum Heutigen Sonnensystem

- Nach dem Späten Schweren Bombardement vor etwa 3,8 Milliarden Jahren stabilisierten sich die Bahnen der Planeten weitgehend.

- Die Hauptphase der Massenakkretion war beendet und die primäre protoplanetare Scheibe weitgehend aufgelöst.

- Die verbleibenden Planetesimale wurden entweder eingefangen, ausgestoßen oder bildeten die Kleinkörper-Populationen des Sonnensystems.

- Die Planeten begannen nun, ihre interne geologische Entwicklung zu durchlaufen, wobei sich Kerne, Mäntel und Krusten bildeten.

- Auf der Erde führten diese geologischen Prozesse zur Bildung der Atmosphäre und zur Entstehung von flüssigem Wasser.

- Die chemische und physikalische Differenzierung der Himmelskörper war im Wesentlichen abgeschlossen.

- Die äußeren Regionen, der Kuipergürtel und die Oortsche Wolke, dienten als Reservoire für Kometen und andere eisige Überreste.

- Die Sonne etablierte sich als stabiler Stern der Hauptreihe und lieferte konstante Energie.

- Die Verhältnisse zwischen den Umlaufzeiten der Planeten blieben über Milliarden von Jahren nahezu unverändert.

- Das frühdynamische Sonnensystem ging somit in den Zustand über, dessen geordnete Struktur wir heute erforschen.

Entstehung des Sonnensystems: Tabellarische Übersicht

| Phase | Zeitrahmen (ca.) | Bezeichnung der Phase | Wesentliche Prozesse und Ereignisse | Schlüsselmerkmale des Systems |

| I | Vor 4,6 Mrd. Jahren | Kollaps der Molekülwolke | Eine riesige, kalte Wolke aus Gas und Staub (überwiegend H und He) wird durch eine äußere Störung (z.B. Supernova-Schockwelle) zum gravitativen Kollaps angeregt. Die Wolke beginnt zu rotieren, und die Materie konzentriert sich im Zentrum. | Eine diffuse, rotierende Gas- und Staubwolke beginnt, Masse zu verlieren und sich zu zentralisieren. |

| II | 4,6 Mrd. bis 4,58 Mrd. J. | Protostern- und Scheibenbildung | Der Großteil der Materie bildet im Zentrum den Protostern. Die restliche Materie flacht sich aufgrund der Zentrifugalkraft zu einer rotierenden protoplanetaren Scheibe (Sonnensystemnebel) ab. | Ein heißes, verdichtetes Zentrum (Protostern) umgeben von einer kalten, abgeflachten Scheibe aus Materie. |

| III | 4,58 Mrd. J. | Zündung der Sonne und Kondensation | Im Zentrum des Protosterns erreichen Druck und Temperatur den Schwellenwert für die Kernfusion (H→He). Die Sonne beginnt zu leuchten. Die Hitze erzeugt einen starken Temperaturgradienten in der Scheibe. | Die Sonne beginnt zu strahlen. Ausbildung der Frostlinie (ca. 5 AE), die bestimmt, welche Materie kondensiert: Fels (innen) vs. Eis und Fels (außen). |

| IV | 4,58 Mrd. bis 4,5 Mrd. J. | Akkretion der Planetesimale | Staubkörner kollidieren und verkleben zu immer größeren Körpern. Diese wachsen zu kilometergroßen Planetesimalen (erste Bausteine der Planeten) heran. | Das innere Sonnensystem besteht aus Planetesimalen aus Silikaten und Metallen. Das äußere Sonnensystem hat zusätzlich viel Eis. |

| V | 4,5 Mrd. bis 4,4 Mrd. J. | Bildung der Protoplaneten | Planetesimale stoßen zusammen und verschmelzen zu massereicheren Protoplaneten. Im äußeren System wachsen die Kerne der Gasriesen schnell und binden riesige Mengen Gas aus dem Nebel (Gas-Einfang). | Existenz der vier inneren felsigen Protoplaneten und der vier äußeren, massereichen Gas- und Eisriesen. |

| VI | 4,4 Mrd. bis 3,8 Mrd. J. | Dynamische Instabilität und Migration | Die Gravitation der Riesenplaneten (insbesondere Jupiter und Saturn) führt zur planetaren Migration (z.B. Nizza-Modell), was das gesamte System stört. | Die Riesenplaneten wechseln ihre Umlaufbahnen. Entstehung des Mondes durch Theia-Einschlag (ca. 4,5 Mrd. J.). |

| VII | 4,1 Mrd. bis 3,8 Mrd. J. | Spätes Schweres Bombardement (LHB) | Die instabilen Bahnen der Riesenplaneten streuen Asteroiden und Kometen massiv in das innere Sonnensystem. Dies führt zu einer Epoche des intensiven Einschlagsgeschehens auf Mond und inneren Planeten. | Kraterlandschaften auf Mond und Merkur entstehen. Die Planetenbahnen stabilisieren sich langsam. |

| VIII | 3,8 Mrd. J. bis heute | Endgültige Stabilisierung | Die letzten größeren Kollisionen klingen ab. Die Planeten haben ihre stabilen Bahnen erreicht. Die geologische Differenzierung (Kerne, Mäntel, Krusten) schreitet voran. | Das Sonnensystem erreicht die geordnete Struktur, die wir heute beobachten; Beginn der biologischen Evolution auf der Erde. |

Die einzelnen Planeten im frühen Sonnensystem

Merkur

- Merkur war der am schnellsten akkretierende terrestrische Planet aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur heißen Ur-Sonne.

- Seine frühe Entwicklung wurde durch die extrem hohen Temperaturen in der innersten protoplanetaren Scheibe bestimmt, die nur Metalle und Silikate kondensieren ließen.

- Man nimmt an, dass Merkur kurz nach seiner Entstehung einen massiven Einschlag erlitt, der einen Großteil seines ursprünglichen felsigen Mantels ins All schleuderte.

- Dieser hypothetische Impakt erklärt das heutige ungewöhnlich große Verhältnis von Eisenkern zu dünnem Mantel.

- Die Oberfläche wurde in der Frühzeit intensiv vom Späten Schweren Bombardement mit zahlreichen großen Einschlagskratern übersät.

- Der kleine Planet kühlte relativ schnell ab und entwickelte dabei eine globale Schrumpfung, die sich in den heute sichtbaren tektonischen Steilhängen zeigt.

- Trotz der Sonnennähe könnte in dieser Phase eine kurzlebige Primäratmosphäre aus verdampften Gesteinen existiert haben.

- Sein extrem dichter Eisenkern differenzierte sich früh und erzeugte in der Entstehungsphase ein globales Magnetfeld.

Venus

- Die Venus bildete sich in der inneren Region des Sonnensystems, wo die Temperatur flüssiges Wasser theoretisch noch zuließ.

- Sie akkretierte große Mengen an felsigem Material und Metallen, wodurch ihre endgültige Masse der Erdmasse sehr nahe kam.

- In ihrer frühesten Phase könnte die Venus möglicherweise flüssiges Wasser auf der Oberfläche besessen haben, bevor die Sonneneinstrahlung zunahm.

- Ein starker, „flüchtiger“ Treibhauseffekt setzte jedoch früh ein, da Wasser durch die höhere Sonnenwärme schnell verdampfte.

- Dieser sich selbst verstärkende Effekt führte zu einer Runaway-Treibhauswirkung, die alle potenziellen Ozeane in die Atmosphäre trieb.

- Die extrem hohen Oberflächentemperaturen verhinderten die Subduktion von Krustenplatten, wodurch die Plattentektonik frühzeitig zum Erliegen kam.

- Die frühe Venus war ebenfalls den heftigen Einschlägen des Späten Schweren Bombardements ausgesetzt, deren Spuren heute kaum sichtbar sind.

- Ihre heutige dichte Kohlendioxidatmosphäre und die daraus resultierende Hitze waren bereits in dieser frühen Phase prägend für ihre Entwicklung.

Erde

- Die Erde akkretierte ihren felsigen Körper in der bewohnbaren Zone, was für ihre spätere Entwicklung entscheidend war.

- Das wichtigste frühe Ereignis war die Kollision mit dem Protoplaneten Theia, die zur Entstehung des relativ großen Erdmondes führte.

- Nach dieser gigantischen Kollision war die junge Erde zunächst ein globaler Magma-Ozean, dessen Oberfläche langsam auskühlte und erstarrte.

- Ausgasung aus dem Magma und Einschläge von Kometen lieferten die flüchtigen Stoffe für die Bildung der ersten Atmosphäre und der Ozeane.

- Relativ früh kondensierte flüssiges Wasser auf der Oberfläche und schuf die notwendige chemische Umgebung für die Entstehung des Lebens.

- Die Erde war ebenfalls heftigen Einschlägen des Späten Schweren Bombardements ausgesetzt, was ihre frühe Oberfläche stark überformte.

- Etwa zur gleichen Zeit setzte die Plattentektonik ein, die für die globale Kühlung und den langfristigen geochemischen Kreislauf von Kohlenstoff entscheidend war.

- Ihr starker Eisenkern differenzierte sich schnell, erzeugte ein schützendes Magnetfeld und schirmte die junge Atmosphäre vom Sonnenwind ab.

Mars

- Der Mars bildete sich vergleichsweise schnell, aber mit geringerer Masse als die Erde, da das Material in seiner Umlaufbahn dünner war.

- In seiner frühesten Phase war der Mars geologisch sehr aktiv und besaß ein starkes, globales Magnetfeld, das von seinem metallischen Kern erzeugt wurde.

- Es gibt klare geologische Belege dafür, dass der junge Mars einst eine dichte Atmosphäre und ein Netzwerk von Flüssen und stehenden Gewässern besaß.

- Ein Großteil seiner frühen Atmosphäre ging jedoch verloren, da sein kleinerer Kern schnell abkühlte und das schützende Magnetfeld kollabierte.

- Ohne den Schutz des Magnetfeldes erodierte die Atmosphäre durch den Sonnenwind ins All, was den Planeten irreversibel austrocknete.

- Der Mars wurde wie die anderen inneren Planeten durch das Späte Schwere Bombardement gezeichnet.

- Das riesige Borealis-Becken auf der Nordhalbkugel deutet auf einen massiven Einschlag in der frühesten Planetenentwicklung hin.

- Der Mars fror geologisch gesehen relativ früh ein und beendete seine aktive Oberflächenentwicklung vor über drei Milliarden Jahren, wodurch viele frühe Strukturen erhalten blieben.

Jupiter

- Jupiter war der erste und massereichste Planet, der sich in der protoplanetaren Scheibe, jenseits der Frostlinie, bildete.

- Seine Entstehung begann mit einem massiven Kern aus Eis und Fels, da dort genügend flüchtige Stoffe zur Verfügung standen.

- Sobald sein Kern etwa die zehnfache Erdmasse erreichte, begann er den sogenannten Runaway-Gas-Einfang von Wasserstoff und Helium.

- Dieser schnelle Gas-Einfang ermöglichte es Jupiter, seine gigantische Masse anzunehmen, noch bevor die Sonne den umgebenden Nebel auflöste.

- Seine immense Gravitation hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das gesamte junge Sonnensystem und definierte die Grenze zum Asteroidengürtel.

- Jupiters frühe Gravitationsstörungen waren maßgeblich für das Auslösen der Migrationen und des Späten Schweren Bombardements verantwortlich.

- Der Planet war in dieser frühen Phase deutlich heißer und schrumpfte langsam unter seiner eigenen Gravitation, wobei er Wärme freisetzte.

- Er besitzt eine Reihe von ursprünglichen Monden, die sich aus einer eigenen subsatellitären Scheibe um ihn herum bildeten.

Saturn

- Saturn bildete sich zeitlich unmittelbar nach Jupiter und wurde der zweitgrößte Riese in der äußeren protoplanetaren Scheibe.

- Er folgte Jupiters Beispiel, indem er einen massiven Kern aus Eis und Fels bildete, der dann die atmosphärischen Gase band.

- Seine Entwicklung war eng mit der Jupiters verknüpft, da die beiden Planeten in eine entscheidende Bahnresonanz gerieten.

- Diese frühe Resonanz war der Auslöser für die gravitativen Instabilitäten, die zur Migration der Riesenplaneten führten.

- Der junge Saturn war signifikant heißer als heute und befand sich in einer leicht anderen Umlaufbahn, bevor er nach außen wanderte.

- Obwohl seine leuchtenden Ringe geologisch jünger sind, liegt die Ursache ihrer Entstehung wahrscheinlich in dieser turbulenten Frühzeit.

- Man nimmt an, dass die Ringe durch die Zerstörung eines Eismondes entstanden, der Saturns kritischer Gravitationsgrenze zu nahekam.

- Seine große Gravitation half ebenfalls, Planetesimale zu streuen, was zur Formung der äußeren Bereiche und des Kuipergürtels beitrug.

Uranus

- Uranus wird als Eisriese bezeichnet, da er einen höheren Anteil an Wasser, Methan und Ammoniak aufweist als Jupiter und Saturn.

- Die Eisriesen bildeten sich langsamer als ihre Gasriesen-Brüder, weil das Material in den äußeren Regionen der Scheibe dünner war.

- Obwohl sein Kern die kritische Masse erreichte, konnte er nur weniger Gas binden, da der protoplanetare Nebel bereits durch die Sonne verweht wurde.

- Das Nizza-Modell legt nahe, dass Uranus ursprünglich näher an der Sonne gebildet wurde und später durch gravitative Wechselwirkungen nach außen migrierte.

- Diese Migration war wahrscheinlich chaotisch und führte dazu, dass Uranus in seine ungewöhnliche, auf die Seite gekippte Achsenausrichtung geschleudert wurde.

- Man vermutet, dass ein massiver Einschlag in dieser Frühphase für seine extreme axiale Neigung von fast 98 Grad verantwortlich ist.

- Seine ursprünglichen Monde wurden durch diesen Kollisionsschock oder die nachfolgende Migration möglicherweise zerstört und neu gebildet.

- Uranus spielte eine Schlüsselrolle bei der Streuung von eisigen Planetesimalen, die den Kuipergürtel und die Oortsche Wolke bildeten.

Neptun

- Neptun ist der äußerste der Riesenplaneten und derjenige, der am längsten für seine Akkretion benötigte.

- Seine Zusammensetzung als Eisriese ähnelt der des Uranus mit einem dicken Mantel aus flüchtigen Eis-Bestandteilen.

- Laut dem Nizza-Modell wurde Neptun ebenfalls viel näher an der Sonne gebildet und wanderte erst später in seine heutige ferne Bahn.

- Seine Migration nach außen war der letzte große Auslöser für das Späte Schwere Bombardement im inneren Sonnensystem.

- Als Neptun nach außen wanderte, fegte er einen Großteil der Planetesimale vor sich her, was zur Bildung des heutigen Kuipergürtels führte.

- Der Einfang seines größten Mondes Triton geschah wahrscheinlich während dieser turbulenten Phase als Folge eines komplexen Dreikörper-Ereignisses.

- Triton, der eine retrograde Umlaufbahn aufweist, war ursprünglich ein unabhängiger Körper des Kuipergürtels.

- Neptuns gravitative Wirkung auf die äußeren Bereiche war entscheidend für die Begrenzung des Sonnensystems in seiner frühen Form.