Die größten Sterne der Milchstraße sind wahre Giganten des Universums – Objekte von unvorstellbaren Ausmaßen, die die Grenzen der Astrophysik ausreizen und uns tiefere Einsichten in die Entstehung und das Ende von Sternen gewähren. Anders als unsere vergleichsweise ruhige Sonne, die als Hauptreihenstern mittlerer Größe gilt, gehören diese extremen Sterne zur Kategorie der sogenannten Überriesen oder Hyperriesen. Sie zeichnen sich durch enorme Masse, extreme Leuchtkraft und beeindruckende Radien aus – oft hunderte bis tausende Male größer als jener der Sonne. Diese Sterne sind in vielerlei Hinsicht instabil, leben nur vergleichsweise kurz und enden fast immer in katastrophalen Supernova-Explosionen.

Einer der bekanntesten Vertreter dieser Kategorie ist ein Roter Hyperriese, dessen Ausdehnung so groß ist, dass er – würde man ihn anstelle unserer Sonne positionieren – über die Umlaufbahn des Jupiters hinausreichen würde. Seine äußeren Gasschichten sind nur schwach an das zentrale Gravitationszentrum gebunden, sodass sie durch Strahlungsdruck, Rotation oder Sternwinde leicht ins All hinausgeschleudert werden können. Solche Sterne verlieren permanent Masse in Form gewaltiger Auswürfe, was zu umgebenden Nebeln und teilweise dramatischen Veränderungen in ihrer Helligkeit führt.

Besonders faszinierend ist die Tatsache, dass die größten Sterne nicht unbedingt die massereichsten sind. Masse und Radius stehen zwar in Verbindung, doch je nach Stadium in der Sternentwicklung kann ein Stern durch Expansion ein riesiges Volumen erreichen, ohne zwangsläufig massereicher zu sein. So kann ein „aufgeblähter“ Roter Hyperriese einen Durchmesser von über 1.000 Sonnenradien besitzen, aber mitunter nur die 20- bis 30-fache Masse unserer Sonne aufweisen.

Ein weiteres Extrem bilden die sogenannten Blauen Hyperriesen, die zwar nicht ganz so gigantisch im Durchmesser sind, aber durch ihre enorme Temperatur und Leuchtkraft auffallen. Diese Sterne strahlen millionenfach heller als die Sonne und verbrauchen ihren nuklearen Brennstoff in rasanter Geschwindigkeit. Ihre Lebenszeit ist daher extrem begrenzt – meist nur wenige Millionen Jahre, was astronomisch gesehen einem Wimpernschlag gleichkommt. Ihr Ende markiert fast immer eine Supernova vom Typ II, manchmal auch ein Kollaps zu einem Schwarzen Loch.

Die größten Sterne der Milchstraße sind meist in Regionen hoher Sternentstehung zu finden – etwa in offenen Sternhaufen oder in den Spiralarmen der Galaxie, wo die Bedingungen für die Entstehung massereicher Sterne besonders günstig sind. Auch das Zentrum der Milchstraße mit seiner höheren Dichte und dem zentralen Schwarzen Loch beherbergt einige dieser Giganten. Da diese Sterne sehr leuchtstark sind, lassen sie sich trotz großer Entfernung beobachten – allerdings wird die Sicht oft durch interstellaren Staub behindert, was ihre Erforschung erschwert.

Technologisch stützt sich die Astronomie bei der Beobachtung dieser Objekte auf Spektroskopie, interferometrische Methoden und weltraumbasierte Teleskope, um die Radien, Massen, Temperaturen und Entwicklungspfade dieser Sterne zu bestimmen. Dabei stoßen Forscher jedoch an grundlegende Grenzen. Die genauen physikalischen Prozesse im Innern solcher Giganten, insbesondere die Mechanismen des Massenauswurfs, sind noch nicht vollständig verstanden. Zudem ist unklar, wie groß ein Stern überhaupt werden kann, bevor er unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert oder durch Strahlungsdruck auseinandergerissen wird.

Die Erforschung dieser Giganten ist nicht nur aus Gründen der Neugier wichtig, sondern auch, weil sie eine zentrale Rolle in der chemischen Evolution unserer Galaxie spielen. Durch ihre Supernova-Explosionen reichern sie das interstellare Medium mit schweren Elementen wie Eisen, Nickel und Gold an – Elemente, ohne die weder Planeten noch Leben, wie wir es kennen, existieren könnten.

Die größten Sterne der Milchstraße stehen somit für das Spektrum des Möglichen in der Sternentwicklung: Sie sind kurzlebige, strahlende Kolosse, die am Ende ihres Lebens den Kosmos prägen – durch Tod und Transformation. Ihr Schicksal ist eng mit der Geschichte der Galaxie und damit auch mit unserer eigenen Herkunft verbunden.

Liste der größten Sterne unserer Milchstraße (sortiert nach ihrem geschätzten Durchmesser (nicht nach Masse oder Leuchtkraft)

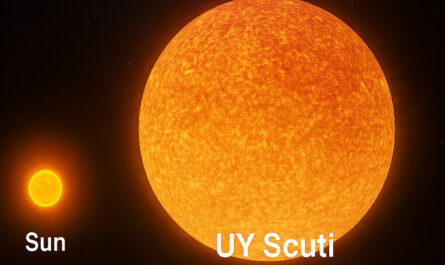

- UY Scuti

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.700 Sonnenradien

– Typ: Roter Hyperriese

– Entfernung: ca. 9.500 Lichtjahre

– Einer der größten bekannten Sterne überhaupt

2. VY Canis Majoris

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.420 Sonnenradien

– Typ: Roter Hyperriese

– Entfernung: ca. 3.900 Lichtjahre

– Früher als größter Stern bekannt

3. WOH G64

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.540 Sonnenradien

– Typ: Roter Hyperriese

– Technisch gesehen außerhalb der Milchstraße (in der LMC), wird aber oft mitgeführt

4. RW Cephei

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.535 Sonnenradien

– Typ: Roter Überriese

– Entfernung: ca. 11.500 Lichtjahre

5. V354 Cephei

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.520 Sonnenradien

– Typ: Roter Hyperriese

– Entfernung: ca. 9.000 Lichtjahre

6. KY Cygni

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.420 Sonnenradien

– Typ: Roter Überriese

– Entfernung: ca. 5.000 Lichtjahre

7. Mu Cephei („Herschels Granatstern“)

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.260 Sonnenradien

– Typ: Roter Überriese

– Entfernung: ca. 6.000 Lichtjahre

8. Betelgeuse

– Geschätzter Durchmesser: ca. 950–1.200 Sonnenradien

– Typ: Roter Überriese

– Entfernung: ca. 650 Lichtjahre

– Einer der bekanntesten Riesensterne, sichtbar mit bloßem Auge

9. Antares

– Geschätzter Durchmesser: ca. 850–1.100 Sonnenradien

– Typ: Roter Überriese

– Entfernung: ca. 550 Lichtjahre

– Dominanter Stern im Skorpion

10. AH Scorpii

– Geschätzter Durchmesser: ca. 1.400 Sonnenradien

– Typ: Roter Überriese

– Entfernung: ca. 10.000 Lichtjahre

Hinweis: Die genauen Werte für Durchmesser und Entfernung variieren je nach Messmethode und Modell. Viele dieser Sterne pulsieren und ändern ihre Größe leicht im Laufe der Zeit. Die Liste umfasst Sterne, deren Hauptkriterium der extreme Radius ist – nicht unbedingt ihre Masse oder Leuchtkraft.