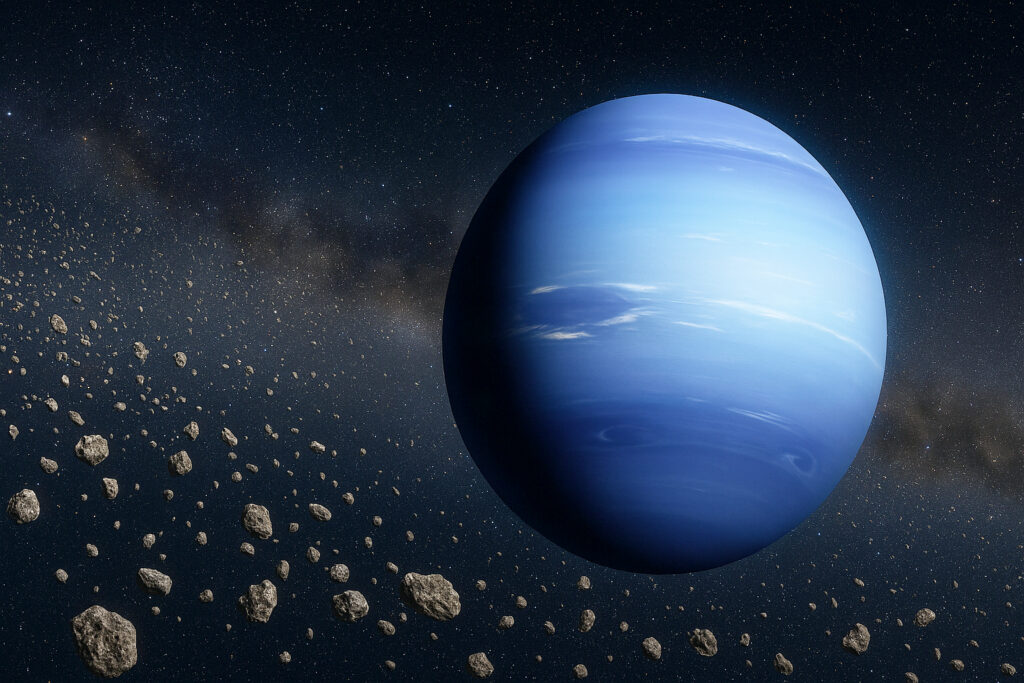

Jenseits von Neptun beginnt ein geheimnisvoller Bereich unseres Sonnensystems, der aus einer Vielzahl kleiner Himmelskörper besteht. In diesem Raum, der als Kuipergürtel bezeichnet wird, kreisen unzählige eisige Objekte auf Bahnen zwischen etwa 30 und 55 Astronomischen Einheiten von der Sonne. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehören die Zwergplaneten Pluto, Haumea und Makemake, die interessante geologische und atmosphärische Eigenschaften zeigen. Viele der kleineren Körper befinden sich in Resonanz mit Neptun und können dadurch langfristig stabile Umlaufbahnen einnehmen. Noch weiter draußen liegt die sogenannte Streudisk, in der Objekte durch gravitative Wechselwirkungen auf stark exzentrische Bahnen geschleudert wurden. Diese Körper können Entfernungen von weit über 100 Astronomischen Einheiten erreichen und sind nur schwer zu beobachten. Besonders faszinierend sind die Sedna-ähnlichen Objekte, die nahezu losgelöst vom Einfluss der Planeten in extrem weiten Umlaufbahnen die Sonne umkreisen. Sie geben Hinweise darauf, dass unser Sonnensystem möglicherweise weiter draußen von unbekannten Kräften geprägt wird. Theorien sprechen hier vom möglichen Vorhandensein eines „Planet 9“, eines massereichen, bisher unentdeckten Himmelskörpers. Jenseits davon vermuten Astronomen die Oortsche Wolke, eine gigantische kugelförmige Ansammlung eisiger Körper, die das Sonnensystem umhüllt. Diese Region könnte die Quelle vieler langperiodischer Kometen sein, die ins innere Sonnensystem eindringen. Da die Oortsche Wolke in gewaltigen Entfernungen von bis zu 100.000 Astronomischen Einheiten liegt, wurde sie bisher nicht direkt nachgewiesen. Dennoch stützen zahlreiche Beobachtungen ihre Existenz und machen sie zu einem wichtigen Forschungsfeld. Die Regionen jenseits von Neptun bilden somit eine Grenze zwischen dem bekannten Planetensystem und den Weiten des interstellaren Raumes. Sie erzählen eine Geschichte von Entstehung, Gravitationseinflüssen und kosmischen Geheimnissen. Bis heute bleibt dieser Teil des Sonnensystems eine der größten Herausforderungen der modernen Astronomie.

Strukturen im Sonnensystem jenseits von Neptun

Definition AU (Astronomische Einheit):

1 AU=149.597.870,7 km≈1,496×108 km

Formel zur Umrechnung:

Entfernung in km=Entfernung in AU×149.597.870,7

| Objekt | Entfernung in AU | Entfernung in km |

|---|---|---|

| Neptun | 30 AU | 4,498 Milliarden km |

| Kuipergürtel | 30–55 AU | 4,49–8,23 Milliarden km |

| Streudisk-Objekte | 50–100 AU | 7,48–14,96 Milliarden km |

| Sedna | >100 AU | >14,96 Milliarden km |

| Planet 9 (hypothetisch) | 400–800 AU | 59,8–119,7 Milliarden km |

| Oortsche Wolke | 2.000–100.000 AU | 299–14.960 Milliarden km |

Kuipergürtel – Heimat der Zwergplaneten

Der Kuipergürtel ist ein ringförmiges Gebiet unseres Sonnensystems, das sich jenseits der Neptunbahn erstreckt. Er beginnt etwa bei 30 Astronomischen Einheiten von der Sonne und reicht bis ungefähr 55 Astronomische Einheiten. In diesem Bereich befinden sich unzählige eisige Körper, die als Überreste der Planetenentstehung gelten. Viele dieser Objekte bestehen aus einer Mischung von Eis und Gestein und erinnern an Kometen. Besonders bekannt ist Pluto, der einst als neunter Planet galt und heute als Zwergplanet klassifiziert ist. Neben Pluto gehören auch Haumea und Makemake zu den großen Mitgliedern dieses Gürtels. Kleinere Objekte im Kuipergürtel sind oft nur wenige Kilometer groß und äußerst schwer zu beobachten. Ein Großteil der Körper bewegt sich auf Bahnen, die durch Resonanzen mit Neptun stabilisiert werden. Diese sogenannten Plutinos stehen zum Beispiel in einer 2:3 Resonanz mit dem Planeten. Der Kuipergürtel ist zudem die Quelle vieler kurzperiodischer Kometen, die in das innere Sonnensystem eindringen. Durch die Untersuchung dieser Objekte erhoffen sich Forscher Einblicke in die frühen Phasen der Sonnensystementwicklung. Der Gürtel ist ein dynamischer Bereich, in dem auch gravitative Störungen eine wichtige Rolle spielen. Einige Objekte könnten von Neptun weiter nach außen geschleudert worden sein und so zur Streudisk beigetragen haben. Die Entdeckung und Untersuchung des Kuipergürtels zählt zu den bedeutendsten Errungenschaften der modernen Astronomie. Er bildet die Grenze zwischen den bekannten Planeten und den noch geheimnisvolleren Regionen des äußeren Sonnensystems.

Die Zwergplaneten im Kuipergürtel

Ceres

Ceres ist der einzige offiziell anerkannte Zwergplanet im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Mit einem Durchmesser von etwa 940 km ist er der größte Himmelskörper in diesem Gürtel. Wissenschaftler interessieren sich besonders für sein mögliches unterirdisches Wasser- oder Eissystem, das Leben begünstigen könnte.

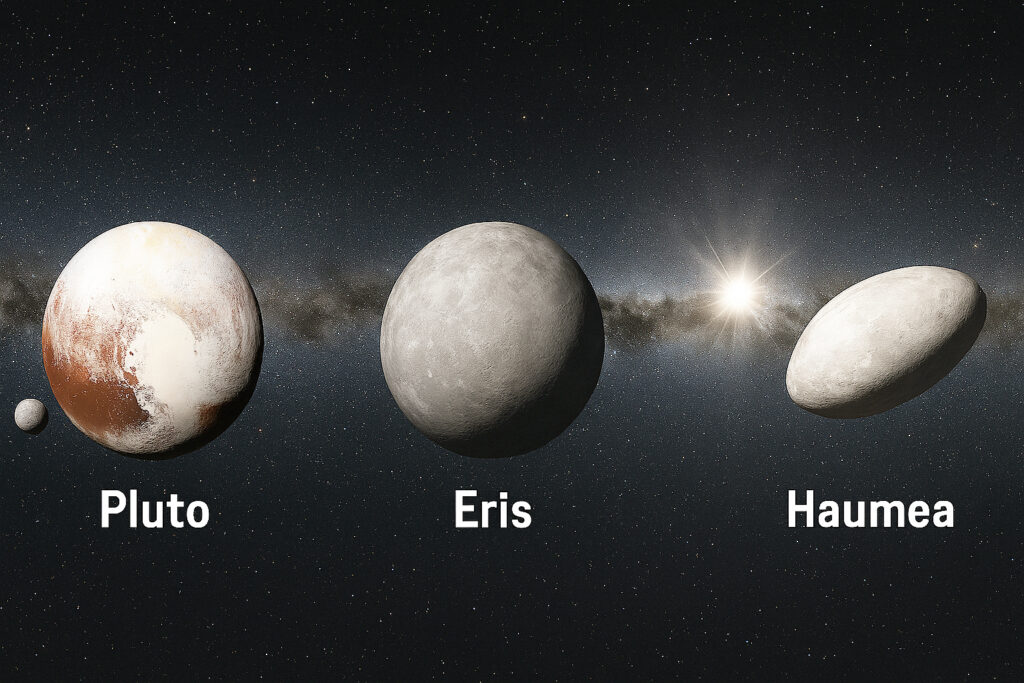

Pluto

Pluto war bis 2006 als neunter Planet bekannt und liegt im Kuipergürtel. Mit einem Durchmesser von 2.377 km ist er der bekannteste Zwergplanet. Pluto besitzt fünf bekannte Monde, darunter Charon, der fast so groß ist wie Pluto selbst.

Eris

Eris befindet sich jenseits des Kuipergürtels und hat einen Durchmesser von etwa 2.326 km. Seine Umlaufbahn ist stark elliptisch und weit von der Sonne entfernt. Eris besitzt einen kleinen Mond namens Dysnomia, der ihn auf seiner Umlaufbahn begleitet.

Haumea

Haumea ist ein langgestreckter Zwergplanet im Kuipergürtel mit einem Durchmesser von rund 1.632 km. Er rotiert sehr schnell und benötigt nur etwa 4 Stunden für eine Umdrehung. Haumea hat zwei bekannte Monde, Hiʻiaka und Namaka, die ihn auf seiner Bahn begleiten.

Makemake

Makemake liegt ebenfalls im Kuipergürtel und hat einen Durchmesser von etwa 1.434 km. Er gehört zu den hellsten Objekten in diesem Bereich und besteht überwiegend aus Eis. Makemake besitzt mindestens einen kleinen Mond, der erst 2016 entdeckt wurde.

Sedna

Sedna ist ein extrem entfernter Zwergplanet, dessen Umlaufbahn von 76 bis über 900 AE reicht. Mit einem Durchmesser von etwa 995 km gehört er zu den größeren Objekten im äußeren Sonnensystem. Sedna gilt als eines der am schwersten zu erforschenden Objekte, da seine große Entfernung eine direkte Beobachtung erschwert.

Resonante Objekte

Resonante Objekte im Sonnensystem sind Himmelskörper, deren Umlaufbahnen in einem stabilen Verhältnis zu einem größeren Planeten stehen, meist zu Neptun. Ein bekanntes Beispiel sind Plutinos, die sich in einem 2:3-Resonanzverhältnis zu Neptun befinden, das heißt, sie umkreisen die Sonne zweimal, während Neptun sie dreimal umkreist. Diese Resonanzen stabilisieren ihre Bahnen über lange Zeiträume und verhindern, dass sie mit dem Planeten kollidieren. Resonante Objekte finden sich vor allem im Kuipergürtel, aber auch in anderen Regionen des äußeren Sonnensystems. Ihre Bahnen sind oft leicht elliptisch und können gegenüber der Planetenbahn stark geneigt sein. Viele dieser Objekte gehören zu den Zwergplaneten oder zu den sogenannten „Transneptunischen Objekten“. Die Entdeckung resonanter Objekte hilft Astronomen, die Migrationsgeschichte der Riesenplaneten zu rekonstruieren. Die Resonanz kann auch die Bildung von Kometenbahnen beeinflussen, die schließlich in das innere Sonnensystem gelangen. Einige resonante Objekte besitzen sogar eigene Monde, die durch ihre Gravitationswechselwirkungen stabilisiert werden. Insgesamt spielen resonante Objekte eine zentrale Rolle beim Verständnis der Dynamik und Entwicklung des äußeren Sonnensystems.

Streudisk-Objekte

Streudisk-Objekte sind Himmelskörper, die jenseits des Kuipergürtels liegen und deren Bahnen stark elliptisch und oft stark geneigt sind. Sie unterscheiden sich von klassischen Kuipergürtel-Objekten dadurch, dass ihre Umlaufbahnen durch gravitative Wechselwirkungen mit Neptun und anderen Riesenplaneten stark gestört werden. Diese Objekte können sehr weit in das äußere Sonnensystem reichen, teilweise über 1.000 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Zu den bekanntesten Streudisk-Objekten gehört Eris, einer der größten Zwergplaneten im Sonnensystem. Aufgrund ihrer gestörten Bahnen haben Streudisk-Objekte oft lange Umlaufzeiten von mehreren Hundert bis Tausend Jahren. Ihre Entstehung wird mit der frühen Migration der Riesenplaneten in Verbindung gebracht, die kleinere Körper in weite, instabile Bahnen geschleudert haben. Viele dieser Objekte gelten als potenzielle Quellen für langperiodische Kometen, die in das innere Sonnensystem gelangen. Streudisk-Objekte sind meist aus Eis und Gestein zusammengesetzt, ähnlich wie andere Transneptunische Objekte. Ihre Untersuchung liefert wichtige Hinweise auf die Dynamik und Entwicklung des äußeren Sonnensystems. Trotz ihrer großen Entfernung gewinnen Streudisk-Objekte zunehmend an wissenschaftlichem Interesse, da sie Schlüsselinformationen über die frühe Phase unseres Sonnensystems enthalten.

Sedna-ähnliche Objekte

Sedna-ähnliche Objekte, auch Detached Objects genannt, sind Himmelskörper im äußeren Sonnensystem, deren Umlaufbahnen weit von den gravitativen Einflüssen der großen Planeten entfernt sind. Sie zeichnen sich durch extrem elliptische Umlaufbahnen aus, die sie sehr weit in die äußeren Regionen des Sonnensystems führen. Sedna selbst ist das bekannteste Beispiel mit einer Umlaufbahn, die von etwa 76 bis über 900 Astronomische Einheiten reicht. Diese Objekte sind „abgekoppelt“ (detached), weil ihre Perihelien weit außerhalb der direkten Störung durch Neptun liegen. Ihre Entstehung ist noch nicht vollständig geklärt, jedoch werden Szenarien wie frühe Sterneneinflüsse in der solaren Geburtswolke oder hypothetische entfernte Planeten diskutiert. Detached Objects sind meist aus Eis und Gestein zusammengesetzt, ähnlich wie andere transneptunische Körper. Aufgrund ihrer großen Entfernung und langsamen Bewegung sind sie extrem schwer zu beobachten. Sedna-ähnliche Objekte besitzen sehr lange Umlaufzeiten, oft mehrere Tausend Jahre. Die Erforschung dieser Objekte liefert wichtige Hinweise auf die Dynamik des äußeren Sonnensystems und mögliche unentdeckte Planeten. Insgesamt erweitern Detached Objects unser Verständnis der Grenzen und Struktur des Sonnensystems erheblich.

Oortsche Wolke

Die Oortsche Wolke ist eine theoretische, kugelförmige Ansammlung von Milliarden eisiger Körper, die das Sonnensystem weit jenseits der Umlaufbahn von Neptun umgeben. Sie beginnt vermutlich in einer Entfernung von etwa 2.000 bis 5.000 Astronomischen Einheiten und erstreckt sich bis zu 50.000 bis 100.000 Astronomischen Einheiten von der Sonne. Die Oortsche Wolke gilt als Hauptquelle für langperiodische Kometen, die aus dem äußeren Sonnensystem ins innere gelangen. Ihre Existenz wurde erstmals 1950 von Jan Oort vorgeschlagen, um die Herkunft dieser Kometen zu erklären. Die meisten Objekte in der Oortschen Wolke bestehen aus Eis, gefrorenen Gasen und Gestein. Aufgrund der enormen Entfernung können die Objekte der Oortschen Wolke nicht direkt beobachtet werden, ihre Existenz wird aus den Bahnen von Kometen geschlossen. Die Wolke wird oft in eine innere „Hills-Wolke“ und eine äußere Kugelstruktur unterteilt. Gravitative Einflüsse von nahen Sternen oder der galaktischen Gezeiten können Objekte aus der Wolke auf Bahnen ins innere Sonnensystem lenken. Die Oortsche Wolke markiert sozusagen die äußerste Grenze des gravitativen Einflusses der Sonne. Ihre Erforschung ist von großer Bedeutung, um die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems zu verstehen.

Transneptunische Objekte (TNOs)

Transneptunische Objekte (TNOs) sind Himmelskörper, die sich jenseits der Umlaufbahn des Planeten Neptun befinden. Sie umfassen den Kuipergürtel, die Streudisk und Sedna-ähnliche Detached Objects. Viele TNOs sind eisige Körper, die aus Gestein, gefrorenem Wasser, Methan und Ammoniak bestehen. Zu den bekanntesten TNOs gehören Pluto, Eris, Haumea und Makemake, die auch als Zwergplaneten klassifiziert sind. TNOs besitzen oft elliptische und leicht geneigte Umlaufbahnen, die durch gravitative Resonanzen mit Neptun stabilisiert werden können. Einige TNOs haben eigene Monde, die durch ihre Gravitation gebunden sind. Die Entdeckung von TNOs hat das Verständnis der Struktur und Evolution des äußeren Sonnensystems wesentlich erweitert. Sie liefern wichtige Hinweise auf die frühe Migration der Riesenplaneten und die Dynamik kleiner Körper. TNOs sind oft sehr lichtschwach und erfordern leistungsstarke Teleskope für ihre Beobachtung. Insgesamt sind Transneptunische Objekte entscheidend, um die Grenzen des Sonnensystems und die Entstehung von Kometen zu verstehen.

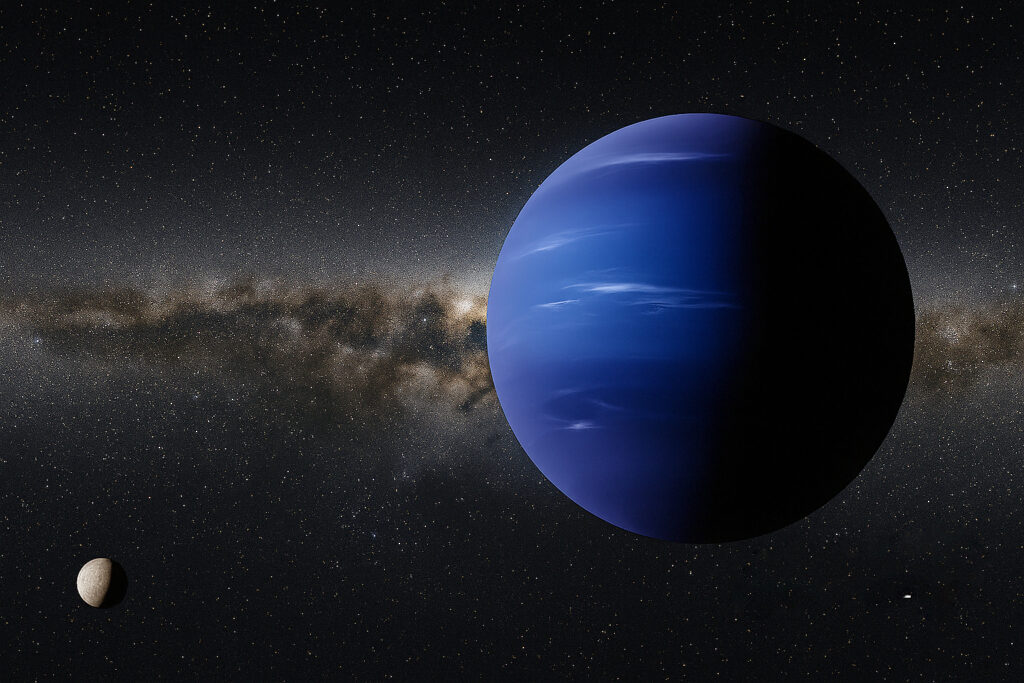

Der 9. Planet

Planet 9 ist ein hypothetischer, bisher unentdeckter Planet im äußeren Sonnensystem, dessen Existenz auf gravitativen Effekten auf transneptunische Objekte (TNOs) geschlossen wird. Astronomen vermuten, dass er etwa zehnmal so massereich wie die Erde ist und eine Umlaufbahn besitzt, die zwischen 400 und 800 Astronomischen Einheiten von der Sonne reicht. Die Idee eines neunten Planeten wurde erstmals 2016 von Konstantin Batygin und Michael E. Brown vorgeschlagen. Planet 9 könnte die ungewöhnliche Häufung von Bahnen bestimmter TNOs erklären, die stark geneigt und elliptisch sind. Aufgrund seiner enormen Entfernung ist er extrem lichtschwach und bislang mit Teleskopen nicht direkt beobachtbar. Die Umlaufbahn von Planet 9 wäre stark elliptisch und stark geneigt gegenüber der Ebene der bekannten Planeten. Wissenschaftler diskutieren, dass er in der Frühzeit des Sonnensystems durch Gravitationswechselwirkungen mit Jupiter oder Saturn in eine äußere Bahn geschleudert worden sein könnte. Seine Anwesenheit könnte auch die Entstehung und Verteilung der Streudisk- und Detached-Objekte beeinflusst haben. Planet 9 könnte theoretisch eine eigene kleine Familie von Monden besitzen, ähnlich wie die großen Planeten. Verschiedene Beobachtungsprogramme suchen gezielt nach diesem Objekt, doch bisher ohne Erfolg. Computermodelle zeigen, dass seine Gravitation langfristig stabilisierende Effekte auf die äußeren TNOs haben könnte. Manche Hypothesen vermuten, dass Planet 9 ein eingefangener Brauner Zwerg oder ein ehemaliger Planet aus einem anderen Sonnensystem sein könnte. Die Entdeckung von Planet 9 würde das Verständnis des äußeren Sonnensystems revolutionieren. Sie könnte auch helfen, die Migration der großen Planeten und die Dynamik von Kometenbahnen besser zu erklären. Bislang bleibt Planet 9 jedoch rein hypothetisch, und seine Existenz ist Gegenstand intensiver Forschung und Debatten in der Astronomie.

Die Grenze unseres Sonnensystems zum interstellaren Raum

Die Grenze unseres Sonnensystems zum interstellaren Raum wird durch die Heliosphäre definiert, also den Bereich, in dem der Sonnenwind die Umgebung dominiert und die Einflüsse der interstellaren Materie abblockt. Hier sind die wichtigsten Punkte:

- Heliosphäre: Ein kugelförmiger Bereich um die Sonne, in dem der Sonnenwind (ein Strom geladener Teilchen) die Umgebung dominiert. Sie wirkt wie ein Schutzschild gegen die interstellare Strahlung.

- Heliopause: Die äußere Grenze der Heliosphäre, wo der Sonnenwind auf den interstellaren Wind trifft. Hier endet der Einfluss der Sonne praktisch. Schätzungen liegen bei etwa 120–150 Astronomischen Einheiten (AU) von der Sonne.

- Bow Shock / Bogenwelle: Früher nahm man an, dass es eine Art „Schockfront“ gibt, wo die Heliosphäre auf das interstellare Medium trifft. Neuere Daten (Voyager) zeigen, dass der Effekt weniger stark ausgeprägt ist als gedacht.

- Oortsche Wolke: Obwohl sie sich weit über die Heliopause hinaus erstreckt (2.000–100.000 AU), ist sie noch immer gravitationsgebunden an die Sonne. Sie markiert jedoch nicht die Grenze zum interstellaren Raum, sondern das äußere Reservoir von Kometen.

- Interstellarer Raum: Jenseits der Heliopause beginnt der Raum, der direkt vom Licht, Teilchen und Magnetfeldern anderer Sterne dominiert wird. Voyager 1 ist das erste von Menschenhand geschaffene Objekt, das diese Grenze 2012 erreicht hat.

Kurz gesagt:

Die Heliopause bei etwa 120–150 AU ist die tatsächliche Grenze des Sonnenwinds, ab der der Einfluss der Sonne praktisch endet und der interstellare Raum beginnt. Die Oortsche Wolke liegt noch innerhalb des Gravitationsfelds der Sonne, markiert aber nicht den physikalischen Übergang.